.JPG)

Carmen, es una mujer cansada: a sus setenta años se da cuenta que se le escapó la vida, y ninguno de sus sueños se hizo realidad. Yace en una cama de hospital y sabe que se muere. Aunque sus hijos y nietos se esfuercen en mentirle, ella lo siente en lo más hondo de su ser. Las lágrimas surcan sus mejillas, empezaron solas a brotar, sin darse apenas cuenta, suavemente. No está triste por dejar este mundo, puede contar con los dedos de la mano los momentos de felicidad que ha vivido, así que supone que, si su alma va a parar a algún otro sitio, no puede ser mucho peor. Sus lágrimas son de impotencia, desilusión y rabia por las circunstancias que marcaron su destino. Llora porque fue cobarde y no luchó por la vida que ella quería vivir, por no ser dueña de sus decisiones, porque ahora ya es demasiado tarde.

Cuando era niña su sueño más inmediato era estudiar, aprender, conocer. Era la más aplicada de clase, pero no por obligación, no. Su mente y su espíritu necesitaban el alimento diario del aprendizaje, y siempre estaba preguntando, quería saber todas las respuestas. Esos fueron años felices, a pesar de las penurias que pasaban en casa, de los vestidos remendados, del hambre. Era la menor de seis hermanos, todos varones. Antes de ir a la escuela tenía que ayudar a madre y preparar los almuerzos de los hombres que salían muy temprano a trabajar en las minas y echar la comida a los animales, pues en casa había gallinas, una o dos vacas, y algún cerdo para la matanza, además de la yegua del padre. Luego, cuando volvía, hacía a toda prisa todo lo que la madre mandaba, para poder sentarse y empezar con las tareas de la escuela. Después de cenar, cuando todos se acostaban, ella, a la luz del candil, leía los libros que la maestra le prestaba. Los miraba como un tesoro, con veneración. Se preguntaba si algún día podría comprar alguno, como los que había en la librería de la ciudad. Cuando bajaba con su madre, tres o cuatro veces al año, se quedaba hipnotizada delante del escaparate, hasta que recibía algún cachete que la espabilaba y la sacaba de su ensoñación.

Pero esos años felices pronto terminaron; ahora que los recordaba, le parecía que habían sido como cuando comía una manzana de caramelo en las fiestas del pueblo: quería hacerla durar y la lamía despacito pero, inevitablemente, se acababa, como su tiempo en la escuela. Cuando cumplió doce años, su madre la puso a "servir" de criada en una de las casa ricas del pueblo. Trabajaba doce horas diarias, sin descanso. Y cuando llegaba a casa todavía quedaban cosas por hacer, así que por la noche no tenía fuerzas para leer, y caía rendida por el cansancio. Y -como su madre decía- a una mujer para casarse y parir a los hijos no le hacía falta tanta lectura. Ya tenía bastante con saber leer y escribir, y las "cuatro reglas" para defenderse con las cuentas. Todas esas fantasías de los libros no servían para nada, más que para llenar la cabeza de pájaros, y de estos ya tenía demasiados.

En el silencio de la habitación oye la respiración de su hija, sentada al lado de la cama, y nota cómo, con sumo cuidado, le enjuga las lágrimas que siguen fluyendo mansamente, mientras a su mente acuden los recuerdos.

Trabajando de criada en el pueblo pasó unos años... Mientras, algunos de sus hermanos mayores se casaron y otros emigraron a la ciudad en busca de un futuro mejor. Pero para ella la vida seguía igual, como siempre, trabajando de sol a sol, sin posibilidad de cambio, y ya ni siquiera se atrevía a soñar: ¿para qué?

Acababa de cumplir los dieciséis años cuando se casó la hija de la señora, a la que habían buscado un buen marido: un abogado de Madrid, buen partido. Un día, cuando llegó a casa, su madre le dijo que cuando se celebrase la boda, se iba a Madrid con la nueva señora que necesitaba una criada. A Carmen se le abrió una luz de esperanza: allí había oportunidades, y quién sabe si quizás podría seguir estudiando por las noches; había oído decir que existían academias nocturnas. Pero también sintió que no era nadie: no le habían preguntado, ni habían pensado en ella, y parecía que para todos era como un animal que traían y llevaban a su antojo. Los hombres tomaban sus propias decisiones, pero ella no podía hacerlo pues su destino era callar y obedecer, ya que así se lo habían enseñado desde pequeña.

Cuando llegó a la gran ciudad se encontró sola y perdida, y a pesar de las penurias del pueblo, echaba de menos a sus padres. Su vida transcurría en casa de la señora, trabajando sin parar, con solo unas horas libres a la semana. Al principio, aprovechaba ese tiempo para salir y deambular por Madrid: paseaba, miraba las gentes en las calles e iba conociendo poco a poco el carácter de las personas con las que convivía. Su ilusión por poder seguir estudiando se fue debilitando, no tenía tiempo y no podía pedir permiso para salir unas horas diarias y acudir a una academia, además su sueldo tampoco se lo permitía. Cobraba una miseria y aún mandaba dinero a su casa. Pero, por lo menos, encontró una biblioteca donde empezó a acudir en su tiempo libre. Los primeros días se quedaba extasiada mirando tantos y tantos libros, y no sabía por dónde empezar, hasta que le pidió ayuda al bibliotecario que le aconsejó algunas novelas de lectura sencilla y entretenida. Ese era el sitio donde mejor se encontraba, donde se le pasaban las horas sin sentir hasta que tenía que volver a casa; luego se llevaba algún libro y lo devolvía la semana siguiente.

Un día al salir de la biblioteca, en el autobús que la llevaba de regreso a casa, conoció a Damián, que con los años, se convertiría en su marido. Él era un chico sencillo, no demasiado agraciado, pero con una mirada llena de bondad. Se quedó tan extasiado mirándola que pasó de largo su parada de autobús y ella, al darse cuenta, a duras penas contuvo la risa. Desde ese día Damián esperaba el autobús a la misma hora, hasta que supo con exactitud cuándo encontrarla. Al principio sólo la miraba, pero luego empezó a saludarla, y así, poco a poco, se fueron haciendo amigos. Ella no sentía esa fuerte pasión que siempre había soñado que sería el amor, pero se encontraba bien en su compañía y sabía que él la quería, así que, una vez más, olvidó sus sueños y se acopló a las circunstancias.

Durante unos años fueron novios. Damián trabajaba como mecánico en un taller, había empezado como aprendiz y le gustaba su oficio, así que entre los dos comenzaron a ahorrar y en cuanto pudieron alquilaron un piso diminuto en una de las zonas obreras de Madrid y decidieron casarse. Fue una boda sencilla, a la que tan sólo acudió la familia más allegada. No disponían de dinero para celebrar un gran banquete, y se tuvieron que contentar con celebrar una pequeña comida familiar en el bar de un conocido de Damián. No pudieron ir de viaje de bodas, el presupuesto no daba más de sí, pero se fueron contentos a su pequeño piso para disfrutar de su intimidad.

Carmen, muy a su pesar, dejó su trabajo de criada. Ella hubiera preferido seguir trabajando, pero en aquellos tiempos, todo hombre que se preciara de serlo debía ser capaz de mantener una familia, y ella no quería herir los sentimientos de su marido. Se dedicó de lleno a su hogar, arregló lo mejor que pudo aquel sencillo piso, en el que solo disponía de los cuatro muebles más esenciales, pero que ella mantenía limpio y perfectamente ordenado.

Al poco tiempo tuvieron a su primer hijo, Damián, como su padre, y ella, no tardó nada en volver a quedar preñada de su hija, Lucia. Se encontró con dos niños pequeños que ocupaban todo su tiempo, además de atender a su marido y cuidar de la casa. Lo peor era hacer "malabares" con el sueldo para poder llegar a final de mes; había que ser una perfecta economista, pero Carmen se las apañaba bien, y gracias a Dios, a Damián le iba bien en su trabajo.

Fueron pasando los años, y las cosas no les iban mal, pudieron dar la entrada para un piso un poco mayor, que empezaron a pagar con grandes sacrificios. Y entonces nació su hijo pequeño, Enrique. Fue un despiste ya que entonces el único método que utilizaban era la "marcha atrás", así que en un descuido les vino una boca más para alimentar. Bueno, ya se apañarían no era cuestión de ahogarse por algo que ya no tenía remedio; ni que decir tiene, que no pasó por su imaginación la idea de un aborto, algo impensable en aquella época.

Para entonces, Carmen se había olvidado de todos sus sueños, ya ni siquiera podía ir a la biblioteca, aunque había disfrutado mucho enseñando a sus hijos a leer y ayudándoles con las tareas escolares mientras fueron pequeños. Le hacían recordar su infancia: ¡cómo le hubiera gustado ser maestra! Se podía decir que era relativamente feliz, su marido era un buen hombre, trabajador, buen padre. Aunque no era demasiado cariñoso, tampoco la había tratado nunca mal, también es verdad que ella no le había dado motivos, pero a algunos maridos no les hacía falta nada para descargar la frustración y la rabia con sus mujeres.

Sus dos hijos mayores no le daban problemas. Damián no había querido estudiar, pero empezó a trabajar con su padre en el taller, que había prosperado mucho, y no lo hacía mal, sentía pasión por los coches. Lucía seguía estudiando, Carmen estaba orgullosa de ella, era muy buena estudiante y se juraba que su hija tendría las oportunidades que nunca tuvo ella. El problema era Enrique, un adolescente rebelde al que no le gustaba estudiar, ni trabajar; y por si eso fuera poco empezó a frecuentar unas amistades nada recomendables. Carmen sabía que muchas veces no acudía al Instituto, continuamente la llamaban los profesores, pero se encontraba perdida y no sabía qué hacer. Sospechaba que había empezado a fumar "porros"; ella no entendía de eso, pero se lo notaba en los ojos enrojecidos. Y las pocas veces que podía hablar con él, lo negaba todo descaradamente, para luego largarse de casa dando un portazo.

Carmen callaba, y no le contaba nada a su marido. Bastante tenía el pobre con trabajar y últimamente lo notaba preocupado y de muy mal humor. Se hablaba que en el taller querían hacer un recorte en el personal, y se temía lo peor. Y lo peor llegó: un día Damián se presentó en casa con la carta de despido, estaba desmoralizado. ¿Qué iba a hacer ahora a sus cincuenta años?, ¿qué iba a ser de su familia?

Tiene la boca reseca, sin saliva. Entreabre los ojos y distingue la silueta de Lucía dormitando en el sillón, al lado de su cama. No quiere despertarla, debe estar muy cansada después de tantos días allí, sin moverse apenas de su lado. Se remueve en la cama y su hija acude al instante. La mira sin hablar, y se ve que lee en su mirada, porque le acerca un vaso con agua en la que apenas moja los labios. Vuelve a cerrar los ojos, está a punto de dejarse llevar por el cansancio y dormir para no despertarse, pero quiere seguir hurgando en su memoria. Necesita encontrar en su vida un solo momento en que haya sentido la felicidad plena, esa que percibe en las telenovelas, o en las películas, en la soledad de su pequeña sala.

Sí, Damián había perdido su trabajo y con ello su dignidad y su autoestima. Al principio salía todas las mañanas dispuesto a buscar otro empleo, y con el periódico debajo del brazo recorría la ciudad. Iba ilusionado, confiaba en su experiencia pues sabía de coches y de motores casi más que de su familia. Pero cada día venía un poco más decaído: en todas partes era lo mismo, buscaban gente más joven. Al poco tiempo, dejó de patear las calles, bajaba al bar de la esquina y allí olvidaba sus penas entre vasos de vino.

Carmen había empezado a fregar escaleras y oficinas, y miraba en silencio cómo su marido se iba transformando, cómo iba cayendo poco a poco en un pozo de amargura. Intentaba darle ánimos, pero para un hombre que no había hecho en su vida otra cosa nada más que trabajar, se habían acabado las esperanzas y las ilusiones. Estaba taciturno, triste y no hablaba, sólo miraba con ojos como de pez muerto que a ella le partían el alma.

Por si no tenía bastante, Enrique, su hijo pequeño, estaba cada vez más alejado de casa. Ella sabía que andaba por mal camino. Aparecía, de cuando en cuando, para pedirle dinero, había adelgazado mucho, y siempre iba sucio y con ropa vieja y rota. Unas veces parecía adormilado, y otras estaba inquieto y tartamudeaba como si no le salieran las palabras. Carmen había empezado a esconder el dinero y las pocas cosas que tenía de valor, porque en más de una ocasión, después de que él hubiera estado en casa, echaba en falta lo poco que llevaba en la cartera.

Recuerda aquel día en que volvía cansada y rota, las rodillas destrozadas por las muchas horas que se pasaba fregando. Había llegado a casa pensando en que todavía tenía tiempo de sentarse un momento en el sofá y tomarse un café con leche caliente -¡hacía tanto frío!-. El teléfono estaba sonando y a ella, sin querer, se le encogió el corazón. Pensaba en su hijo. ¿En que lío se habría metido esta vez? Se equivocaba, una voz de mujer le decía algo que ella se negaba a creer: habían encontrado a Damián colgado de un árbol en un parque cercano.

Su marido no aguantó la desgracia, y la había dejado sola. Se sentía cansada de luchar: toda la vida igual, no le quedaban sueños ni esperanzas, ya no le quedaba nada. Se preguntaba qué sentido tenía una existencia como la suya; no sabía por qué seguía aguantando día tras día, pero lo hacía.

No había pasado mucho tiempo desde que enviudó, cuando murió su hijo Enrique. Lo encontraron en el mismo parque que a su padre, pero a él con una jeringuilla clavada en el brazo. Ella, a pesar del dolor inmenso que sentía, recuerda que tenía una sensación de alivio, de paz, y se avergonzaba por eso.

Gracias a Dios sus otros hijos habían resuelto bien su vida. Cuando Damián se casó, ¡qué orgullosa se había sentido! Era un hombre trabajador, como su padre, y gracias a su esfuerzo había conseguido salir de aquel barrio, cada vez más degradado. Tenía un taller de su propiedad y se había enamorado de una buena chica con la que formó una familia.

Lucía, Lucía, Lucía. Ella siempre había sido su niña, trabajó durante años con todas sus fuerzas para que su hija pudiera cumplir sus sueños, para darle todas las oportunidades que la vida le ofrecía. Y había valido la pena, ¡vaya que sí!: era una mujer independiente, y ejercía como pediatra, lo que siempre había deseado desde chiquitina. No se había casado todavía, pero Carmen sabía que estaba enamorada, se lo había visto en los ojos brillantes, la sonrisa en los labios y la alegría reflejada en su rostro. Lo intuyó la última vez que Lucía había ido a comer a casa. Ella ya empezaba a encontrarse enferma, pero no le había dicho nada, no quería preocuparla y estropear aquellos instantes de complicidad entre ambas.

La habitación está en penumbra y ella se esfuerza en abrir los ojos, quiere mirar a su hija por última vez. Quiere decirle tantas cosas, contarle de su vida y sus sueños, pedirle que luche por la felicidad, que no la dominen las circunstancias, que no se deje llevar de acá para allá. Pero está tan cansada que no le quedan fuerzas ya. Lucía se ha sentado en la cama y le coge la mano entre las suyas. Nota como, con un suave pañuelo, alguien le limpia el sudor frío que baña su frente: es Damián que está al otro lado de la cama. Abre los ojos y les sonríe ; y piensa que, después de todo, su vida tuvo algún sentido.

Deja caer los párpados despacio, queriendo guardar en su memoria esa última imagen. Ya no siente ningún dolor, nota su cuerpo liviano y una paz que la inunda por completo. En la boca, una sensación de frescura como cuando acercaba sus labios a las aguas puras y cristalinas que manaban de la fuente del pueblo. Y respira, respira por última vez el aire que entra por la ventana de su habitación en la vieja casa donde nació.

5 comentarios:

Conozco algunas historias como esta, pero sin un final feliz. Quiero decir sin hijos al lado de la cama en los últimos momentos, sin la vuelta de un ser muy querido que enjugue las lágrimas últimas; sólo dolor físico. Ese dolor que en algunos hospitales se niegan a aliviar por miedo a posibles represalias.

Y cuando el dolor físico es importante lo llena todo —menos mal— me refiero a que no hay lugar para el otro dolor: ése que se ha dado en llamar dolor del alma. Imagino que en esos momentos no tendrá mucha importancia el haber sido o no feliz, sino, sólo, que pare el dolor, que el dolor habrá sus fauces y deje de morder.

Todas las personas, en los últimos momentos, tendrían que tener la posibilidad de, por lo menos, poder pasar revista a su vida, en calma.

Visto así, creo que la protagonista de tu historia no tuvo tan mala suerte después de todo.

Y es que (una de las cosas tristes de esta jodida realidad) aunque las cosas vayan mal, aún pueden ser peor, o mucho peor.

Una historia bien narrada y que invita a leer, aunque, subjetivamente, abunda en los lugares comunes, en los sentimentalismos.

Gracias por tu blog, Dune, y por tus fotos: son muy buenas.

Saludos.

Gracias a tí por la visita y el comentario.

Carmen habría tenido lo que damos en llamar una "muerte digna", algo que como bien dices deberíamos tener todos. Lo que no tuvo fue la vida que había soñado, no fue mala, no, pero sus anhelos se fueron perdiendo en los recodos del camino, algo que por otra parte también es habitual, quizá sea que los sueños son sólo para ser soñados.

Se lo de los lugares comunes,pero valga a modo de disculpa que este es un texto escrito hace mucho tiempo que ahora me apetecía recuperar. Podría haberle dado un buen repaso y cambiar algunas cosas, pero he preferido traerlo tal y como lo escribí en aquellos primeros años en que empecé a contar mis historias a golge de tecla.

Que tengas un buen día.

Des.

Es un relato conmovedor. Mis padres, como tantos otros han sido cármenes y damianes. Valga de homenaje a todos ellos.

Gracias a tí también.

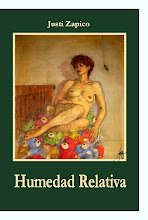

La mujer de la foto es mi madre. Afortunadamente ha tenido y tiene una vida menos angustiosa que la de mi historia, pero supongo que también habrá dejado muchos sueños por el camino en su lucha diaria por sobrevivir y sacar adelante una familia. Espero y confío en que otros ha conseguido hacerlos realidad.

Des.

Maravillosa la foto de tu madre, Des. Un privilegio verla.

En cuanto al relato, un texto conmovedor que me gustó mucho por la sencilla elegancia de la narrativa y por la trama, tan pan-nuestro-de-cada-día, considerando que la pierda de las ilusiones es la materia de que está hecha la vida de la mayoría de las personas.

Un abrazo

Marién

Publicar un comentario